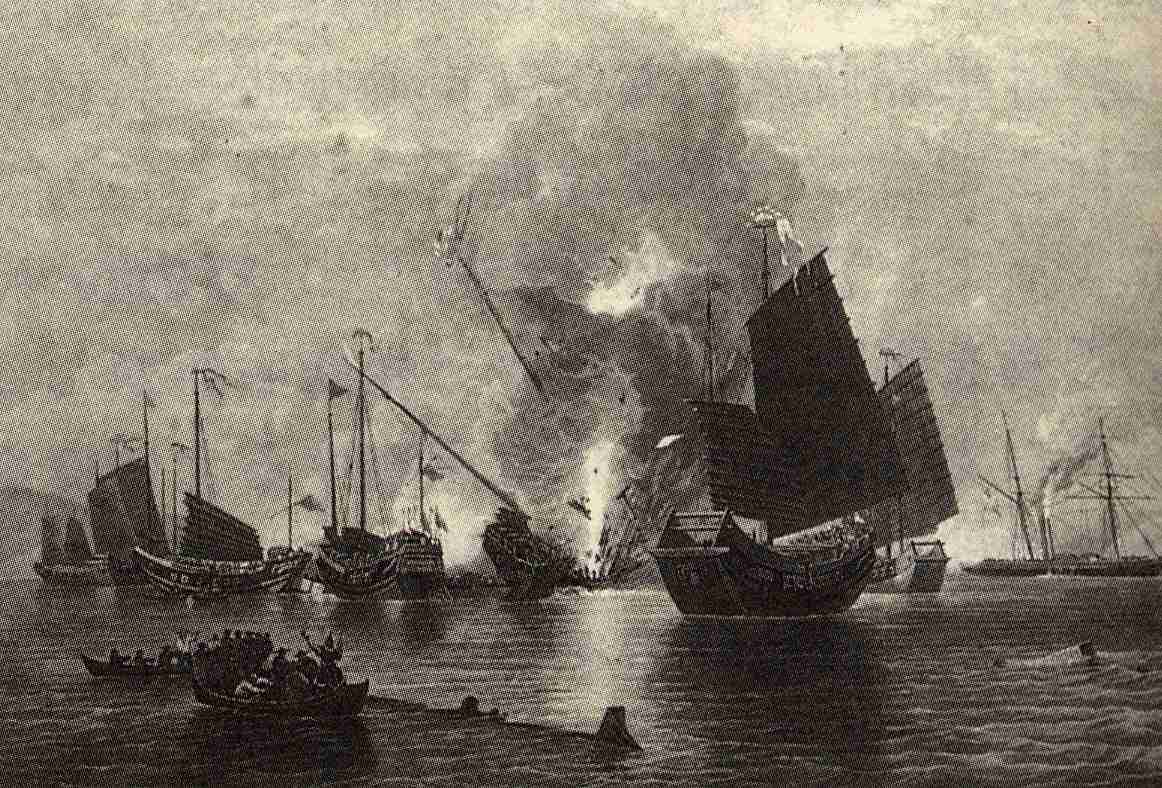

2)アヘン戦争(1840〜1842)

弱肉強食を象徴する戦争であった。

|

| アヘン戦争戦闘図 (「中学社会 歴史」教育出版より) |

植民地政策が世界の常識であったこの時代、中国の茶に注目したイギリスは、代金の支払いに悩み、インドで作られたアヘン(麻薬)を中国に売って銀を買い、その銀で茶を購入した。清はこれに怒り、イギリス商人からアヘンを没収したが、イギリスの武力の前には屈伏するしかなく、屈辱的な南京条約という不平等条約を結ばされることとなった。

この時奪われた「香港」が中国に返還されたのは数年前(1997年)のことである。

この戦争は当時の日本にとっては単なる他国の侵略ではすまないものであった。それは当時の日本の政策(鎖国政策)にとっても大きな脅威であり、のちの明治維新にまでつながるきっかけとなった戦争といっても過言ではない位の大きなショックを我が国に与えた。

「鎖国」という言葉には、国を閉ざしたようなイメージが強くあるが、誤解をまねく部分がある。我が国は古来より、人的にも、物的にも先進文化を中国より受け入れ、日本人らしい柔軟さをもって、みごとに我が国固有の文化と融合させ、近世には南蛮貿易等を通じて世界中からあらゆる情報、物質、文明、文化等を吸収してきたのである。そのような流れの中で情報等の受け入れ先をオランダと中国という窓口にしぼりこんだ政策を「鎖国」と呼んでいるのである。

では、なぜこのような政策をとったかと言えば一番の理由はキリスト教であろう。我が国では、仏教は見事に融和していましたが、排他的な一神教は我が国になじまず、フランシスコ・ザビエルにより伝えられ、広がりはじめた頃は受け入れる状況もありましたが、異境を認めない一神教とは、やはり(国としては)ぶつかりあう運命にあったのである。

また、当時の日本は、世界レベルの軍事力を備えており、外国に対して自国の方針を貫くだけの力を持っていたことも当然の理由である。

フランシスコ・ザビエルが、日本人についてヨーロッパに送った情報の中に「私が遭遇した国民の中では一番傑出している。.....日本人は総体的に良い素質を有し、悪意がなく、交わって頗る感じが良い。彼等の名誉心は特別に強烈で、彼等にとっては,名誉が凡てである。日本人は大抵貧乏である。しかし武士たると、平民たるとを問わず貧乏を恥辱だと思っている者は一人もいない。」(ペトロ.アルーペ「聖フランシスコ.デ.ザビエル書翰抄」下)という文章がある。これはある階層だけでなく、武士も平民も幅広く見聞しての感想ですので客観性に富み、当時の日本人に対しては他のアジア諸国と比較しても特別な見方もあったと推測される。

そしてこの文章から「困窮に泣く農民」とか「階級制度のもと(農民は生かさず、殺さず)苦しむ農民」的な現代の「歴史教科書」の表現法とは違い、誇り高く生き生きと生活している明るいイメージが想像できる。また、初期において日本人というもののヨーロッパへの情報がおおむね他のアジア諸国と違う民族として報告されたことは、この国がアジアで、唯一植民地化されなかった事実とも何らかの関係があったのではないかと思われる。

アヘン戦争は、鎖国政策の転換をうながすこととなるほどの衝撃となったわけだ、当時の幕府はオランダ商館長(カピタン)に対し、海外の情報を提出するよう義務づけており、これを「阿蘭陀風説書」と呼び、世界の情報源としていた。アヘン戦争勃発後はこれ以外に「別段風説書」として従来の風説書とは別に詳細な海外情報を集めるようになり、この戦争に対する危機感がよく表れている。

冒頭でも述べたとおり我が国は、古来より中国から人的にも物的にも先進文化を摂取してきた歴史があり、他の東南アジア諸国が植民地化されていくこととは異なり、この隣国が同様に列強の植民地とされることはすなわち、アジアと欧米列強との軍事力の差を明確にするものであった。我が国が250年以上にも及ぶ平和な時代を過ごす中、世界はいくどもの戦争を繰り返し、軍事力において格段の差がついていることを認識させられたのである。

このパワーバランスが崩れはじめた結果、国内に対外的危機感が生まれ、多くの議論が国内を駆けめぐるのだが、ついにはアメリカのペリーによる恫喝に屈伏せざるを得なくなり、日本は開国という決断を選択するに至るのである。

このような歴史の流れの中で国内に多くの議論が湧き起こり「尊王、攘夷思想」が生まれ、時代は風雲急を告げるかのように明治維新へとかけていくのである。