|

ジャズ再発見の旅

学生時代から慣れ親しんだジャズを聴かなくなったのは、ジョン・コルトレーンがモードの手法に煮詰まり、

フリー・ジャズに足を踏み入れたのが最大の要因だった。1970年代後半のこだ。

コルトレーンがフリー・ジャズの扉をこじ開ける前のレコードでは、同じようなフレーズを延々と垂れ流し自

己陶酔に陥っているように聞こえ、私には苦痛でしかなかった。

そのころ、ジャズは一方でクロス・オーバーとか何とか言って、ロックのリズムを取り入れ、フュージョンが

台頭してきていた。CTIレコード全盛の時代である。これも何かおかしい。ただ、楽器を電気化し、リズムパ

ターンを変えただけではないか。 耳に入ってくるフリー・ジャズとフュージョンの狭間で、ごく普通のジャズは

ひっそりと肩を狭めていたのだ。演奏する者だけが楽しくて、聴いている者が楽しくないなんて音楽ではない

だろう。学生時代ならいざ知らず、仕事を終えて夜遅く帰宅したサラリーマンにとって、ジャズはもう苦痛の音

楽でしかなかった。こんなことがあってたまるか、もうジャズなんか聴かないぞと腹をくくったのを今でもはっき

り覚えている。

今、冷静に振り返ってみると、当時、ジャズは進化するものだと自分で勘違いしていたのだろうと思う。だから、

最新のジャズを聴かなくてはと強迫観念にとらわれ、自分から蟻地獄に落ち込んでいったのだ。

その後、ジャズから自然に遠ざかり、耳にすることもなくなった。不思議なことに、そう決めたら、あれほど熱心

に聴いてきたジャズがほとんどと言っていいほど、耳に入ることがなくなってしまったのである。

しかし、結果的にジャズを聴かなかった約20年間(おー、すごい年月だね)は無駄ではなかったのだ。ジャズを

再び聴き始めて、その音楽の何とみずみずしいことか。空白の20年は少し長すぎたが、新一年生の気持ちで

接することが出来たのである。

これからあとどのくらいのCD、生演奏が聴けるかわからないが、ゆっくりのんびりした私的ジャズ再発見の

旅に旅立ちたいと思う。

|

|

|

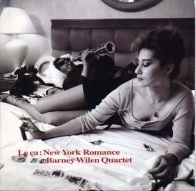

■ニューヨーク・ロマンス バルネ・ウィラン

(Venus)1994,年録音

バルネ・ウィラン(ts,ss,bs)

ケニー・バロン(p)

アイラ・コールマン(b)

ルイス・ナッシュ(ds)

恍惚度=★★★★★

|

|

稀代の色気アドリブ・メーカー

このCDがジャズを再び熱心に聴き始めるきっかけとなった。

4、5年ほど前からBGMふうにジョージ・ベンソンやアール・クルーなどのギタリストのCDを仕事場で流していたのだが、物足りなくなりCDショップで釣り上げたのが、このバルネ・ウィランの「ニューヨーク・ロマンス」だ。

音にこだわり、ジャケットにこだわるヴィーナスならではのCDである。

店頭でジャケットを見たとき、聴かなくてもこれはすごいぞと思ったものである。ジャケットからジャズの音が聞こえる。バルネと彼の愛人マリーがホテルのベッドの上で横たわり、マリーがカード遊びに興じているその向うでバルネがソプラノ・サックスを吹いている。ジャケットにこだわるヴィーナス・レコードのこれまで発売した盤のなかで、一二を争うものであると私は思う。(同じものでカラーのジャケットもあるが、モノクロ写真の上に、タイトルをワイン・レッドで乗せている現在のほうが断然いい。)

早速家に帰り、聴いてみた。一曲目の出だしで、いきなり鳥肌が立った。「危険な関係のブルース」。テナー・サックスの音がこんなに悩ましいとは。さすが、巨匠ヴァン・ゲルダーの録音である。ボリュームを上げた。頭がとろけるほどの音だ。

二曲目の「クライ・ミー・ア・リバー」。ジュリー・ロンドンが悩ましく唄うクライ・ミー・ア・リバーもいいけれど、ここでのバルネは彼の持つ色気をたっぷりとまきちらす。まず、ソプラノ・サックスがゆっくりとテーマを吹き始める。すると、ケニー・バロンのピアノが優しく寄り添い、二人だけの世界を作りあげる。途中、ベースとドラムがそっと入り込み、イン・テンポとなる。バルネのアドリブパートでは激情があふれ出て、聴く者の心を打つ。

バルネは稀代の色気アドリブメーカーである。

「ユーブ・チェンジド」でもソプラノ・サックスを吹いているが、コルトレーンのそれと比べると、音色が艶っぽい。バリトン・サックスもまたいい。紳士ジェリー・マリガン、豪腕ペッパー・アダムス、ニック・ブリグノーラなどとはまた一味違うバリトン・サックスが楽しめる。

このCDでは、バルネ・ウィランの色気が他のメンバーにも乗り移ったようで、ケニー・バロンのピアノも彼のリーダー作よりはるかに歌心あふれたメロディー・ラインが続出してきているように思う。名手、アイラ・コールマン、ルイス・ナッシュも手堅いところを随所に見せている。

このCD,2週間ほど毎日聴いていた。今でも取り出して聴いているが、聴くたびに新しい発見がある。よって私の愛聴盤のコーナーの中央にどっかと居座っている。

(2004.5.14)

|

|

|

|

■ポール・デスモンド・カルテット

ポール・デスモンド

(Verve)1975,年録音

ポール・デスモンド(as)

エド・ビッカート(g)

ドン・トンプソン(b)

ジェリー・フラー(ds)

恍惚度=★★★★★

|

|

アルト・サックスに癒される

アルト・サックス奏者の中で一番ポール・デスモンドが好きである。

ジャッキー・マクリーン、アート・ペッパー、フィル・ウッズ、バド・シャンク、リー・コニッツらを抑えて、私の中では堂々の一位である。ポール・デスモンドが他のアルト・サックス奏者と一線を劃すのは、常に高得点をたたき出す安定した奏法なのではないか。はっきりポールとわかる優美な音色とともに、決して激情に走らない抑制されたメロディー・ラインが、私の心をつかんで離さないのである。

ポールが世に出たのはデーブ・ブルーベック・カルテットだったが、多くの人が指摘するように、ごつごつしたデーブ・ブルーベックのピアノとポールのアルト・サックスは水と油ふうに聴こえて、私もそのカルテット時代のレコードは聴かない。ピアノとの共演より、ギターとのレコードを数多く残したのは正解で、ギターの音色とポールのアルト・サックスの音色がぴったりと合っている。

ギターのジム・ホールと共演しているレコードはどれもいい。RCA時代の「デスモンド・ブルー」「テイク・テン」「ボッサ・アンティグア」「イージー・リビング」など、どれも寛ぎにみちあふれている。「ピュア・デスモンド」(CTI)で、このエド・ビッカートをはじめて聴いたときには、それまでのジム・ホールのギターに慣れ親しんできたので何か違和感を覚えたが、今、こうしてこのCDを聞き込んでいると、ポールのアルトに合うのは、ジム・ホールではなくて、このエド・ビッカートだと断言できる。独特なハーモニーで個性的で緊張感あふれるジム・ホールのギターに対し、エド・ビッカートのギターは、ポールと同様、ゆうゆうと優雅なメロディを紡ぎ出している。

ポール・デスモンドはその風貌からは想像がつかないようなユーモアの持ち主だったようで、「テイク・テン」のライナー・ノートに「……私は笑顔をみせない男として知られています。これはリード・プレイヤーの宿命というべきもので、マウス・ピースを加えて笑える人は、まずいないのです。ベニー・グッドマンでさえ、この点については随分悲しい思いをしたはずです」(油井正一訳)と書いている。

(2004.5.21)

|

|

Copyright (C) 2004 有限会社パピルス All Rights

Reserved.

|

|

|